이미지 확대보기

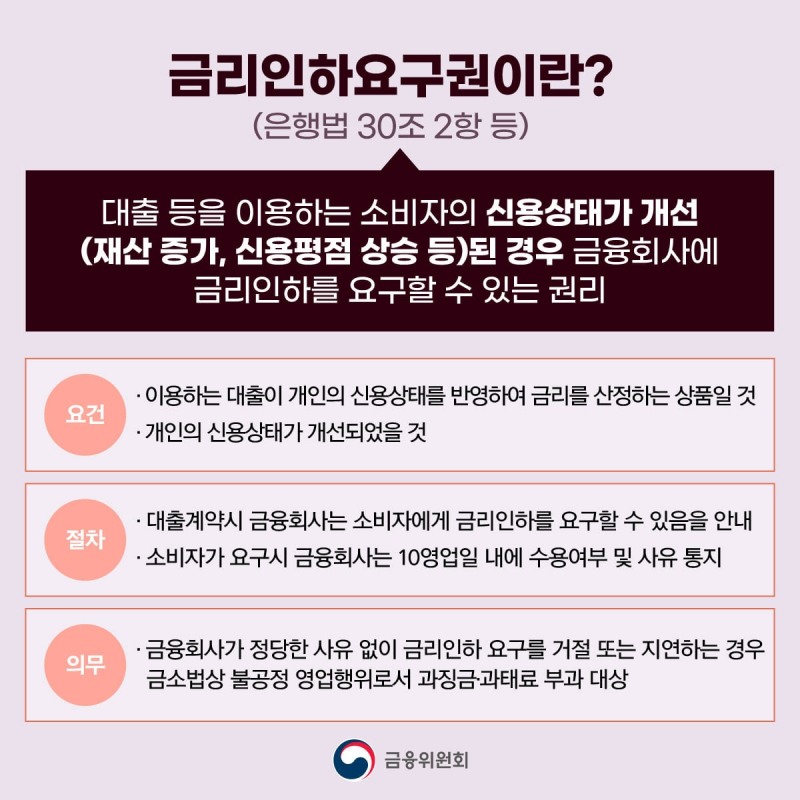

이미지 확대보기금융권에 따르면 은행, 보험, 저축은행, 카드사 등 금융사들은 이날부터 각 업권 협회와 중앙회 홈페이지를 통해 반기별로 금리인하요구권 운영 실적을 공개한다. 항목은 금리인하요구 신청 건수, 수용 건수, 수용률(신청 건수 대비 수용 건수)과 이자 감면액 등이다. 차주에게는 금리인하 요구권 관련 주요 사항을 연 2회 정기적으로 문자와 이메일 등을 통해 안내해야 한다.

2019년 6월 처음 법제화됐지만 금융사들의 실제 수용률이 낮은 데다 금융사별 운영 실적이 공시되지 않아 소비자가 이를 파악하기 어렵다는 지적이 제기돼왔다. 특히 금리 인상으로 차주들의 이자 부담이 커지는 가운데 은행권의 수용률은 오히려 줄어들고 있다는 비판이 나오기도 했다.

윤창현닫기

윤창현기사 모아보기 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 주요 시중은행과 지방은행, 인터넷전문은행이 지난해 접수한 금리인하요구권 건수는 총 88만2047건으로 집계됐다. 이 중 수용 건수는 23만4652건으로 전체 신청 건수 대비 26.6%에 불과했다. 금융소비자가 제기한 대출금리 인하 요구 10건 중 2.6건꼴로만 받아들여지고, 약 7건은 거절된 셈이다.

윤창현기사 모아보기 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 주요 시중은행과 지방은행, 인터넷전문은행이 지난해 접수한 금리인하요구권 건수는 총 88만2047건으로 집계됐다. 이 중 수용 건수는 23만4652건으로 전체 신청 건수 대비 26.6%에 불과했다. 금융소비자가 제기한 대출금리 인하 요구 10건 중 2.6건꼴로만 받아들여지고, 약 7건은 거절된 셈이다.지난해 은행권의 금리인하요구권 수용률은 1년 전(28.2%)보다 1.6%포인트 낮아진 수준이다. 2018년 32.6%, 2019년 32.8%와 비교해도 줄었다. 금리인하요구권 수용에 따른 대출액은 8조5466억원으로 전년(10조1598억3600만원)보다 1조6132억3600만원 감소했다.

금융당국은 금리인하요구권 활성화를 위해 지난해 11월부터 제도운영 개선방안을 마련해 추진해왔다. 각 금융사는 금리 인하 요구에 대한 심사기준이 투명하게 운영될 수 있도록 내규에 명확하게 반영해야 한다. 금리 인하 요구가 수용되지 않은 경우엔 신청인이 이유를 쉽게 이해할 수 있도록 표준화된 문구에 따라 안내해야 한다.

금융당국은 금리 인하 요구제도 개선방안이 실제 금융사 영업 창구에서 차질 없이 운영되는지 계속 점검해 미흡한 점을 개선하도록 지도할 방침이다. 은행이 신용 점수가 상승한 대출자에게 금리 인하 요구권을 별도로 수시 안내하는 등의 방안을 검토하고 있다.

금융권 일각에선 수치를 일률적으로 ‘줄 세우기’하는 것에 그쳐 오히려 실효성이 떨어질 수 있다는 우려도 나온다. 금리인하요구권은 차주가 신용 상태 개선 여부와 상관없이 신청할 수 있기 때문에 수용률의 통계적 함정이 있다는 지적이다. 요건을 충족하지 못하는 소비자가 수시로 중복 신청하면 신청 건수가 폭증하는 데 이 같은 경우 수용률은 낮게 나타날 수 있기 때문이다. 수용률은 분자인 수용건수 증가 폭보다 분모인 신청 건수 증가 폭이 크면 떨어진다.

실제로 신한은행의 지난해 금리인하요구권 수용률은 33.3%로 5대 시중은행 가운데 가장 낮았다. 하지만 금리인하요구권 접수 건수는 지난해 12만9398건으로 시중은행 중 가장 많고 수용 건수도 4만3071건으로 최다였다. 금리인하요구권 수용 대출액도 신한은행이 2조2216만원으로 가장 많았다.

신한은행 측은 “2020년부터 비대면으로 금리 인하 요구를 신청할 수 있도록 시스템을 구축해 다른 시중은행 대비 접수 건수가 많아 수용률이 낮게 나왔다”며 “수용 건수와 수용 대출액은 신한은행이 월등히 많다”고 말했다.

카카오뱅크도 지난해 금리인하요구권 접수 건수는 약 54만건으로 시중은행 총접수 건수보다 많았지만 수용률은 25.7%로 가장 낮게 나타났다.

단순히 수용률이 높을수록 '착한 금융사'라는 인식이 자리 잡을 수 있다는 점도 문제다. 실질적으로 금리를 얼마나 깎아줬는지보다 수용률만 부각될 수 있다는 것이다. 애초에 대출금리를 낮은 수준에서 제공하고 신용평가를 철저히 한 금융사일수록 추가 금리 인하 여력이 상대적으로 작을 수 있기 때문이다.

한 시중은행 관계자는 “단순히 수용률을 공시하는 제도에서는 고객 편익 높이기 위해 금리인하요구권 신청 프로세스를 간소화하는 등의 노력도 무용지물이 될 수 있다”며 “수용 건수를 늘리는 데 치중해 실질적인 금리 인하 폭은 줄이는 부작용이 나타날 가능성도 있다”고 말했다.

국회입법조사처도 최근 ‘국정감사 이슈 분석’ 보고서를 통해 “수용률은 금융사의 책임만으로 결정될 수 있는 게 아니다”며 “수용률에 초점을 맞추다 보면 금융사가 오히려 신청 안내 등을 소극적으로 할 수 있다는 부작용에 대한 우려도 감안해야 한다”고 밝혔다.

한아란 기자 aran@fntimes.com

[관련기사]

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![추진단 구성·300조 투입···장민영號 기업은행, 국민성장펀드 지원 '작심' [생산적 금융 척도 국책은행]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020720564900472dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![이환주號 국민은행 ‘캄보디아·인니ʼ 기업금융 공략 가속 [은행권 2026 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020100373304670dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![양종희號 KB금융, 소상공인 육성 방점…5년간 17조 쏜다 [2026 포용금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026012510034204479dd55077bc25812315153.jpg&nmt=18)

![이찬진 금감원장 “주식·펀드 자본규제 완화” 검토…은행 체감은 ‘글쎄’ [현장]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20260212161539078425e6e69892f2112162112.jpg&nmt=18)

![이찬우號 농협금융, 순이익 증가에도 ROE 하락한 이유는 [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026021121530709452b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![김태한號 경남은행, 기업대출 확대에도 순익 5.6% 줄어든 까닭은 [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026021003530501774b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![정진완號 우리은행, CET1비율 위한 '극단적' 선택···소호대출 12% '감소' [금융사 2025 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020918490601265b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![12개월 최고 연 3.25%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-2월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260206122609088985e6e69892f222110224112.jpg&nmt=18)

![전국 현장 누빈 황기연 수출입은행장, '공급망금융' 정조준 [금융사 2026 상반기 경영전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260212172815059425e6e69892f2112162112.jpg&nmt=18)

![다날, 스테이블코인 결제·정산 IP 취득...디지털자산 주도권 강화 [PG사 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026021115563605693957e88cdd521123419592.jpg&nmt=18)

![24개월 최고 연 3.10%…부산은행 '더 특판 정기예금' [이주의 은행 예금금리-2월 2주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260206122728094065e6e69892f222110224112.jpg&nmt=18)