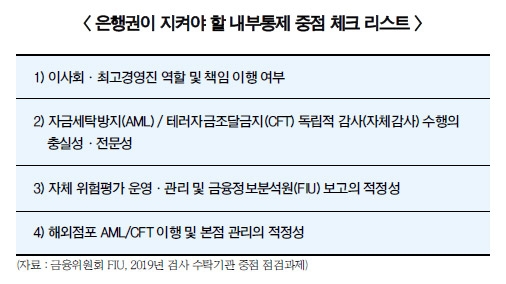

컴플라이언스(내부통제) 관련 비용은 늘고 있는데 영업은 위축되면서 역성장 우려도 더하고 있다.

◇ “포기할 수 없는” 미국 시장

9일 금융권에 따르면, 미국 금융당국은 글로벌 대형 은행에 이어 최근에는 아시아계 은행에 대해 높은 수준의 자금세탁방지 의무를 준수하도록 요구하고 있다.

은행들은 비상이 걸렸다. 미국의 경우 비즈니스 볼륨은 작지만 기축통화인 달러가 취급되는 만큼 대표성이 크고 말 그대로 “포기할 수가 없는” 시장이기 때문이다.

미국에 현지법인을 둔 은행들은 “전체 인원 중 대다수를 컴플라이언스(내부통제) 인력으로 채워야 하는” 상황도 감수할 수밖에 없다고 판단하고 있다.

천문학적인 과징금 철퇴를 맞기 전에 힘에 부치더라도 요구 기준에 대응할 수밖에 없다고 보고 있는 것이다.

국내 은행 중에서는 NH농협은행의 뉴욕지점이 2017년 뉴욕금융청(DFS)으로부터 자금세탁방지 시스템이 미흡하다는 이유로 100억원대 과태료를 부과 받은 것을 기점으로 신한, KEB하나 등 주요 국내 은행들의 현지 점포가 미국 금융당국의 강도 높은 정기검사를 받아야 했다.

내부통제 전문인력을 늘리고 컨설팅을 실시하고 시스템을 개선하는 등 비용은 늘고 몸을 사리는 가운데 영업은 반대로 위축됐다.

지난해 미국 재무부가 국내 은행에 대북제재 준수를 강조하는 과정에서 ‘세컨더리 보이콧(제 3자 제재)’ 우려가 제기된 점 등도 위축 요소로 꼽힌다.

은행장이 직접 미국 현장 경영차 출장길에 오르는 일도 빈번해졌다. 지난해부터 주요 은행의 미국법인 실적이 하향곡선을 그리고 있는 가운데 비용을 줄일 만한 방책은 뚜렷하지 않다.

최근 은행권 한 고위 관계자는 “겉으로 티를 안 내고 말을 안 해서 그렇지 은행들의 속앓이가 상당하다”고 전했다.

◇ 고위험 집중 관리…“돈과 시간이 필요”

한국의 경우 자금세탁방지 역사는 20여년 전 2000년대 초반으로 거슬러 올라가는데 당시만 해도 자금세탁방지가 필요한 지 자체에 의문이 만연했다.

한 은행권 관계자는 “대형 은행도 수익 중 미미한 수준의 벌금을 비용처럼 부담하는 분위기”였다고 전했다.

하지만 은행권이 국내를 넘어 해외영업을 확대하고 있는 만큼 미국을 기점으로 자금세탁방지 이슈에 보다 적극 대응해야 한다는 지적이다.

은행권의 한 자금세탁방지 업무 담당자는 “그동안 은행들이 국내 영업 주력이다 보니 국가 별 리스크 컨트롤 프레임워크를 갖춰야 할 필요성을 느끼지 못했고 잘 모르기도 했다”며 “본점 차원에서 해외 지점에 대한 거버넌싱이 강화돼야 할 것”이라고 말했다.

또다른 은행권 자금세탁방지 담당자도 “궁극적으로 본점의 거버넌싱이 중요하다”며 “국가 별로 내재 리스크를 평가하고 고(high) 리스크 국가는 자금세탁방지 집중 투자 대상으로 삼아 사람과 시설에 돈과 시간이 들어가야 한다”고 강조했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com

[관련기사]

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![이환주號 국민은행 ‘캄보디아·인니ʼ 기업금융 공략 가속 [은행권 2026 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020100373304670dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![양종희號 KB금융, 소상공인 육성 방점…5년간 17조 쏜다 [2026 포용금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026012510034204479dd55077bc25812315153.jpg&nmt=18)

![‘순익 4조 돌파 전망’ 함영주號 하나금융, IB·WM 강화 예고 [2025 금융지주 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026011801511100222dd55077bc25812315214.jpg&nmt=18)

![함영주號 하나금융, RWA 상승률 3.5% 우수, 순익 '4조'··아쉬운 '비은행' [금융사 2025 연간 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026013119503707574b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![정상혁號 신한은행, 일본·베트남 이을 새 영토 ‘우즈벡ʼ 주목 [은행권 2026 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020100420708679dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![정진완號 우리은행, 글로벌그룹 '환골탈태'…美·베트남 '집중' [은행권 2026 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020100195109323dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![함영주 하나금융 회장 사법리스크 해소, 시장은 믿고 있었다 [금융지주 밸류업]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026012920053803928b4a7c6999c218144179230.jpg&nmt=18)

![12개월 최고 연 3.20%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-2월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260130181142061535e6e69892f18396169112.jpg&nmt=18)

![은행권, 머니무브 본격화에 '고심'…예금금리 최고 은행은 [은행은 지금]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025022418233109482b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)

![정진완號 우리은행, 글로벌그룹 '환골탈태'…美·베트남 '집중' [은행권 2026 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026020100195109323dd55077bc211821821443.jpg&nmt=18)

![24개월 최고 연 5.15%, 제주은행 'MZ 플랜적금' [이주의 은행 적금금리-2월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260130182912042895e6e69892f18396169112.jpg&nmt=18)

![24개월 최고 연 2.90%…부산은행 '더 특판 정기예금' [이주의 은행 예금금리-2월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260130181253004825e6e69892f18396169112.jpg&nmt=18)