박상진기사 모아보기. 조직 내부 분위기가 단번에 바뀌었다. 지금까지 산은 수장은 대부분 관료나 정치권 추천 인사였다. 외부 인사 체제는 적응과 신뢰 회복에 시간이 걸렸고, 때로는 내부 반발을 낳았다. 이번 인사는 “신입사원도 언젠가 수장이 될 수 있다”는 희망을 현실로 만든 상징적 사건이다. 오래 이어진 유리천장의 첫 균열이자, 축하받을 변화였다.

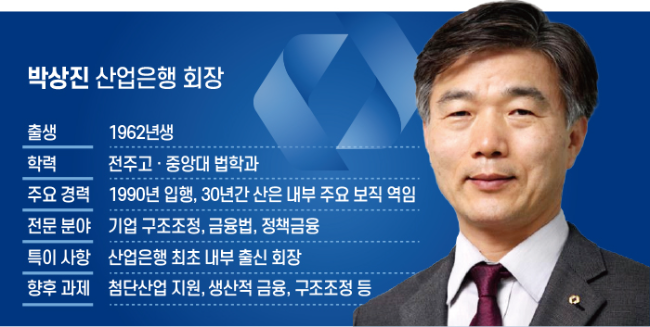

박상진기사 모아보기. 조직 내부 분위기가 단번에 바뀌었다. 지금까지 산은 수장은 대부분 관료나 정치권 추천 인사였다. 외부 인사 체제는 적응과 신뢰 회복에 시간이 걸렸고, 때로는 내부 반발을 낳았다. 이번 인사는 “신입사원도 언젠가 수장이 될 수 있다”는 희망을 현실로 만든 상징적 사건이다. 오래 이어진 유리천장의 첫 균열이자, 축하받을 변화였다.그러나 축포는 오래가지 않았다. 박상진 회장이 ‘이재명 대통령 동문’이라는 사실이 알려지면서 능력보다 코드 인사라는 해석이 앞섰다. 중앙대 법대 고시반 인연, 대선 캠프 측면 지원, 대통령과의 문자 교류설 등이 거론되며 본부장급 경력과 조직 장악 경험 부족 논란까지 더해졌다. 내부 출신의 성취가 정권 코드와 겹치며, 그는 취임 직후부터 시장과 정치의 이중 시험대에 섰다.

이미지 확대보기

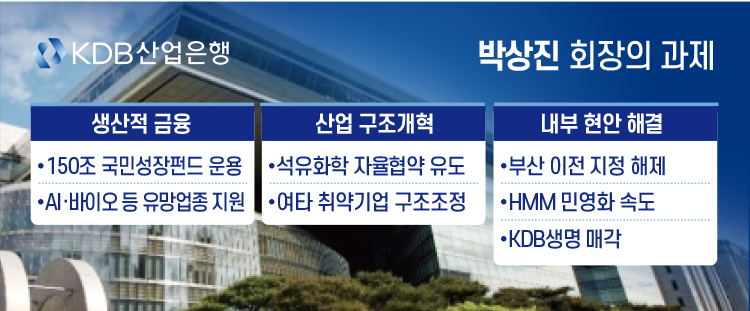

이미지 확대보기그에게 던져진 첫 시험은 부산 이전 문제다. 사업 효율성과 지역균형발전 논쟁은 오래 지속됐고, 노조는 서울 복귀를 강경히 요구한다. 단순한 행정 이전이 아니라 신임 회장의 리더십을 가늠하는 출발점이다. 과거 공공금융기관 이전 사례에서 보듯, 거점 결정은 정치·사회·조직의 이해가 얽힌 난제다. 이를 어떻게 풀어내느냐에 따라 구조조정이나 혁신금융 등 다른 현안 추진력도 달라진다.

두 번째 도전 과제는 구조조정이다. HMM 지분 매각, STX조선, KDB생명 매각 과정은 시장이 원칙과 균형을 확인한 사례였다. 초기에 명확한 기준과 투명한 절차를 제시하면 정치 개입 논란에서 자유로울 수 있다. 반대로 원칙이 흔들리면 모든 결정은 정치적 해석을 피하기 어렵다. 기업 생존과 직결되는 영역인 만큼, 시장 신뢰와 정책 목표의 충돌을 읽어내는 감각이 필요하다.

세 번째 관문은 혁신금융이다. 첨단산업기금, MASGA 지원, 국민펀드 등 대형 프로젝트는 단순한 자금 공급을 넘어 차세대 산업 경쟁력과 직결된다. 성과 평가는 투자 건전성과 회수율이 가른다. 성공하면 산은은 이름 그대로 ‘산업의 은행’으로 전략산업의 든든한 기둥이 된다. 실패하면 관치금융 논란이 재연될 수밖에 없다. 대통령과의 개인적 인연은 오히려 더 냉정한 평가를 불러올 가능성이 크다. 시장 친화적 원칙과 정책 목표를 동시에 충족하는 정교한 설계가 필수다.

네 번째 도전 과제는 글로벌 경쟁력 강화다. 일본 정책투자은행(DBJ)은 재생에너지와 해외 인프라 투자로, 독일 개발은행(KfW)은 녹색금융과 스타트업 지원으로 외연을 넓혔다. 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)은 사실상 글로벌 IB에 버금가는 체계를 구축했다. 이에 비해 산은은 여전히 국내 구조조정과 전통 산업 지원에 치중해 있다. 공동투자, ESG 프로젝트, 글로벌 리스크 관리 등에서 국제 기준과의 간극을 좁히는 일이 시급하다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기결국 박상진 회장은 부산 이전, 구조조정, 혁신금융, 글로벌 전략이라는 네 가지 시험대 앞에 서 있다. 어느 하나도 단순하지 않고 서로 긴밀히 얽혀 있다. 한 축이 흔들리면 다른 과제의 추진도 영향을 받는다. 그러나 위기는 곧 기회다. 초기 몇 건에서 시장 친화적 원칙과 신뢰 구축에 성공한다면, 부정적 꼬리표는 임기 전체를 관통하는 긍정적 자산으로 바뀔 수 있다.

산업은행은 늘 국가 산업정책과 금융시장 신뢰 사이에서 줄타기해왔다. 이제 내부 출신 회장이 그 줄타기를 이어가야 한다. 정치와 시장이라는 상반된 시선 속에서 박 회장이 어디에 균형점을 두느냐에 따라 향후 10년 산은의 방향이 달라질 것이다. ‘산은맨의 영광’이 정치적 굴레로 퇴색할지, 산업금융 도약의 발판이 될지는 그의 선택과 성과에 달려 있다.

김의석 한국금융신문 기자 eskim@fntimes.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![[김의석의 단상] 리더십 시험대에 선 첫 ‘산은맨’ 수장, 박상진](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2025091115450802536fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)

![30조 엔의 예산, 1.8조 엔의 시늉: ‘호송선단 방식’에 가로막힌 미완의 위기 대응 [김성민의 일본 위기 딥리뷰]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025031321473103554c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![20代의 고민, 나는 이 회사에서 임원이 될 수 있을까? [홍석환의 커리어 멘토링]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020321163702470c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[김의석의 단상] 고군분투 IBK 수장, 장민영의 지난한 100m](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026021215233708473fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)

![[기자수첩] 금융 지배구조 개선 요구, 불편한 '이중잣대ʼ](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020823352308571dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![[데스크 칼럼] 구본준의 ‘반도체 꿈ʼ](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020823315604228dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![[김의석의 단상]양종희·진옥동 회장은 왜 전주로 향했나](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020617281403522c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[김의석의 단상] 고군분투 IBK 수장, 장민영의 지난한 100m](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026021215233708473fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)

![[데스크 칼럼] 구본준의 ‘반도체 꿈ʼ](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026020823315604228dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![20代의 고민, 나는 이 회사에서 임원이 될 수 있을까? [홍석환의 커리어 멘토링]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026020321163702470c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![30조 엔의 예산, 1.8조 엔의 시늉: ‘호송선단 방식’에 가로막힌 미완의 위기 대응 [김성민의 일본 위기 딥리뷰]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025031321473103554c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)