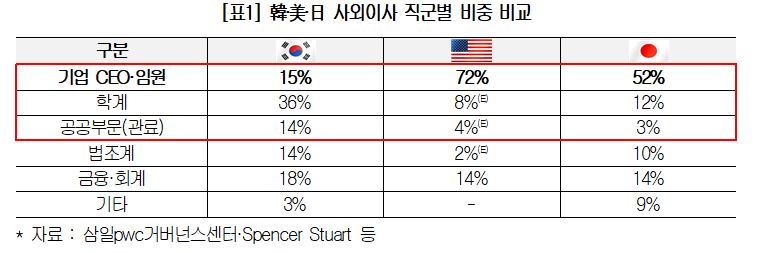

7일 대한상공회의소가 삼일pwc거버넌스센터와 스펜서 스튜어트 보고서 등을 종합했더니, 2024년 기준 한국 상장기업의 경영인 출신(전·현직 CEO나 임원) 사외이사 비율은 15%에 불과했다. 학계(36%)·공공부문(14%)·법조계(14%) 등 교수나 전직 관료를 선호했다.

일본 기업들(니케이 225)도 기업인 사외이사가 52%로 절반을 상회했다. 학계와 전직 관료, 법조계는 각각 12%, 3%, 10%에 그쳤다.

이미지 확대보기

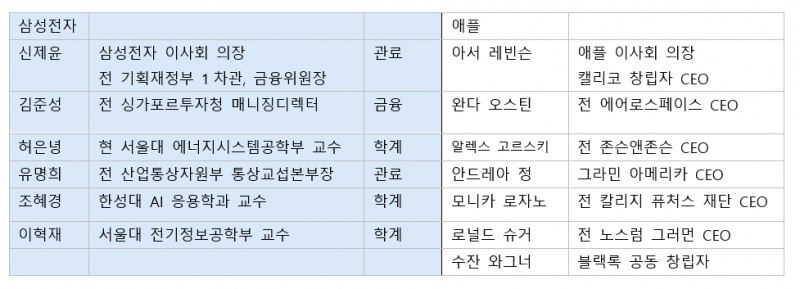

이미지 확대보기개별 기업을 들여다보면 국내 대표 기업인 삼성전자도 기업 출신 사외이사가 0명이다. 전직관료 2명, 교수 3명, 금융 1명 등 총 6명으로 구성됐다. 신제윤 의장(전 금융위원장), 허은녕 이사(서울대 에너지시스템공학부 교수), 유명희 이사(전 산통부 통상교섭본부장), 조혜경 이사(한성대 AI응용학과 교수), 이혁재 이사(서울대 전기정보공학부 교수), 김준닫기

김준기사 모아보기성 이사(전 싱가포르 투자청 디렉터) 등이다. 그나마 반도체 등 사업과 연관 있는 이공계 계열 교수를 늘려 전문성을 보완하는 모습이다

김준기사 모아보기성 이사(전 싱가포르 투자청 디렉터) 등이다. 그나마 반도체 등 사업과 연관 있는 이공계 계열 교수를 늘려 전문성을 보완하는 모습이다미국 애플은 사외이사 7명 모두 기업 운영 경험이 있는 전·현직 CEO로 꾸렸다. 아서 레빈슨 의장(캘리코 CEO)을 비롯해 완다 오스틴(전 에어로스페이스 CEO), 알렉스 고르스키(전 존슨앤존슨 CEO), 로널드 슈거(전 노스럼 그러먼 CEO), 수잔 와그너(블랙록 공동창립자) 등이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기대한상의는 경영인 사외이사를 기피하는 현상이 한국에만 있는 공정거래법상 계열편입 영향이라고 분석했다. 이는 대기업에 이름을 올린 사외이사의 개인회사는 해당 대기업 계열사로 자동 편입되는 것을 원칙으로 하는 규제다. 상의 관계자는 "기업 현장에서는 공정거래법 규제 때문에 사외이사 선임을 거절하는 일이 적지 않다"고 전했다.

곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com

[관련기사]

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![투자 부담 떠안은 한화오션 장연성, '재무 안정' 시험대 [나는 CFO다]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20260211140512036600d260cda7511817679169.jpg&nmt=18)