이미지 확대보기

이미지 확대보기미래에셋생명은 5일 PCA생명과의 통합을 완료하고 하만덕닫기

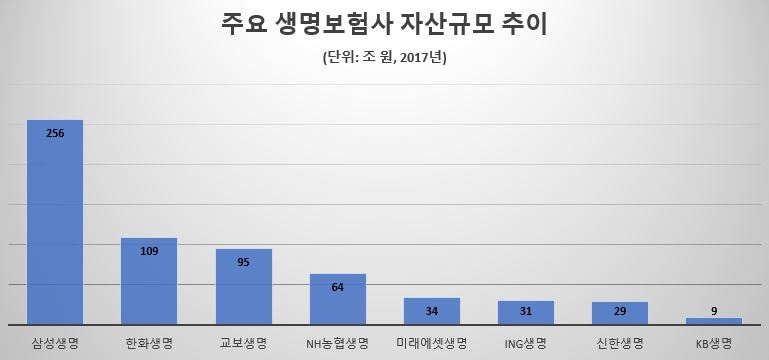

하만덕기사 모아보기 부회장·김재식 부사장 공동대표 체제의 닻을 올렸다. 이번 통합으로 미래에셋생명의 총자산은 지난해 말 기준 34조7000억 원으로 늘어나 삼성생명, 한화생명, 교보생명, NH농협생명에 이어 생명보헙업계 5위로 도약했다.

하만덕기사 모아보기 부회장·김재식 부사장 공동대표 체제의 닻을 올렸다. 이번 통합으로 미래에셋생명의 총자산은 지난해 말 기준 34조7000억 원으로 늘어나 삼성생명, 한화생명, 교보생명, NH농협생명에 이어 생명보헙업계 5위로 도약했다. 특히 미래에셋생명의 주력 분야인 변액보험 자산이 6조3700억 원에서 10조5500억 원으로 늘어 ‘빅3’ 생보사와 함께 10조 원대에 진입했다. 전체 고객 또한 250만 명, 설계사는 5200명까지 늘었다.

이처럼 M&A를 통한 보험사들의 몸집 불리기가 가시적인 성과를 냄에 따라, 금융지주들을 중심으로 인수합병 형태로 자사 생보사의 몸집 불리기에 나서려는 움직임이 꾸준히 나오고 있다.

◇ M&A 돌풍의 ‘핵’ ING생명, KB-신한금융 눈독

M&A를 노리는 보험사들이 시장에서 가장 매력적인 매물로 눈독을 들이는 보험사는 ING생명이다. 사모펀드인 MBK파트너스는 지난 2013년 말 ING그룹으로부터 ING생명의 지분 100%를 1조8400억 원에 사들인 이후 브랜드 네임을 5년간 사용하기로 했다. 따라서 5년째를 맞이하는 ‘ING생명’의 브랜드 사용 기간은 올해로 만료될 예정이다.

사모펀드의 특성상 기업 인수 뒤 3~5년 뒤에 매각하는 경우가 많다는 점에서 ING생명의 매각 가능성은 더욱 높게 점쳐진다. 실제로 MBK파트너스는 지난 2016년에도 ING생명의 매각을 추진했으나, 적당한 인수자가 없어 한차례 무산됐던 바 있다.

자산규모 면에서도 ING생명은 생보업계 5~6위권의 높은 자산 규모를 기록 중인데다가, 높은 지급여력 비율 덕분에 소비자 신뢰도도 높아 영업 면에서도 긍정적인 지표들이 많다.

KB금융지주는 그룹 내 계열사들 가운데 낮은 존재감을 자랑하던 KB생명보험의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 생명보험사 인수 의지를 드러냈던 바 있다. KB금융지주 윤종규닫기

윤종규기사 모아보기 회장은 지난해 기자간담회에서 “국내는 생명보험 쪽에 취약하다는 지적이 있어 이 부분은 보강하려는 바람이 있다”고 발언하기도 했다.

윤종규기사 모아보기 회장은 지난해 기자간담회에서 “국내는 생명보험 쪽에 취약하다는 지적이 있어 이 부분은 보강하려는 바람이 있다”고 발언하기도 했다.KB금융지주가 KB손해보험(구 LIG손해보험) 인수 당시 지대한 공헌을 했던 허정수 사장을 KB생명의 새로운 수장으로 임명한 것을 두고 KB금융이 본격적으로 생보사 인수에 나설 것이라는 관측까지 나왔다.

그러나 ING생명의 매각가가 경영 프리미엄 등을 포함해 2조 원 중반에서 3조 원 수준까지 올라 가격 부담이 커진데다가, 최근 불거진 채용비리 의혹으로 인해 그룹 분위기가 뒤숭숭해진 상황이라 M&A 움직임이 잠시 주춤한 상태다.

신한금융지주가 ING생명에 대한 예비실사를 실시한 것은 이러한 상황과 무관하지 않은 것으로 보인다. 신한금융은 지난해 KB금융의 비은행권 약진으로 인해 8년 만에 순수익 1위 자리를 KB금융에게 내줬다.

신한금융 측은 “예비실사일 뿐 인수 과정에 대한 다른 방침은 정확히 정해진 것이 없다”고 일축하며, “보험사 M&A건은 지속적으로 검토되어 오던 문제이므로 성급한 움직임은 없을 것”이라는 신중한 입장을 보였다.

31조 원으로 업계 6위권의 자산규모를 자랑하는 ING생명을 KB생명이나 신한생명 중 한 생보사가 품게 되면 미래에셋생명과 PCA생명 못지않은 거대한 지각변동이 일어날 것으로 보인다. 현재 신한생명은 29조 원의 자산규모로 업계 7~8위 수준을 기록하고 있으며, KB생명은 9조 원대로 업계 17위 수준의 자산규모를 지니고 있다.

두 회사 중 어떤 곳이 ING생명의 인수에 성공해도 생보업계의 지형도는 크게 변하게 된다. KB생명과의 합병이 이뤄지면 자산규모 40조 원의 대형사가 탄생해 통합 미래에셋생명을 제치고 5위 자리를 탈환할 수 있게 되며, 신한생명과의 합병이 이뤄진다면 현재 4위인 NH농협생명의 자리마저 넘볼 수 있는 매머드사가 탄생하게 된다.

다만 보험업계는 가까운 시일 안에 당장 M&A가 이뤄지는 일은 없을 것이라고 내다보고 있다. KB금융 측은 내부 사정으로 M&A에 나설 여력이 없는 상황이고, 신한금융 측은 "시장에 쫓겨서 M&A를 하면 효과가 없기 때문에 무리한 M&A를 추진하지는 않을 것"이라는 입장을 고수하고 있기 때문이다.

한 보험업계 관계자는 “이미 보험업계에는 IFRS17과 K-ICS 도입 등 신경 써야 할 현안들이 많아 M&A가 적극적으로 이뤄지는 것은 힘들 것”이라고 진단하는 한편, “이번 예비실사는 신한금융 측의 ‘흔들기 전략’일 가능성도 있다”고 조심스럽게 관측했다.

장호성 기자 hs6776@fntimes.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![김재식 미래에셋생명 부회장, GA채널 강화·AI전환 가속 [2026 보험사 경영전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026012510070203487dd55077bc25812315153.jpg&nmt=18)

![천상영 신한라이프 대표, CSM 제고·AI 전사적 확대 [미리보는 2026 보험사]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026011801571002829dd55077bc25812315214.jpg&nmt=18)

![배성완 하나손보 대표, 하나금융 시너지·수익성 제고 [미리보는 2026 보험사]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026011118294602193dd55077bc2118218214112.jpg&nmt=18)

![교보생명 3세 신중하 상무 AX/AI 진두지휘…전사적 적용 페달 [금융AI 대변혁의 시대]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026010400410405728dd55077bc2118218214118.jpg&nmt=18)

![[주간 보험 이슈] 예별손보 예비입찰에 2곳 이상 참여…예보 지원 여부가 매각 가늠좌 外](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20250904161637023789efc5ce4ae12116082156.jpg&nmt=18)

![[주간 보험 이슈] GA 판매수수료 구체적 개편안 착수…GA업계 "올해부터 사실상 총량제 시행, 실적 하락" 外](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025013116192302732dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)

![신창재 교보생명 회장, 장기채 확대·금리 리스크 축소 [보험사 ALM 전략 ⑧]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026011118345307058dd55077bc2118218214112.jpg&nmt=18)

![[주간 보험 이슈] KDB생명 CEO 김병철 수석부사장 내정…재매각 위한 정상화 시동 걸었지만 매각 험난 外](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20250313145141078448a55064dd12115218260.jpg&nmt=18)

![하나금융·한국투자, 예별손보 인수전 참전 속내는 예보 지원…완주 여부는 물음표 [보험사 M&A 지형도]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260127165113038799efc5ce4ae211217229113.jpg&nmt=18)

![삼성생명 유배당 보험계약 부채 0원 두고 설왕설래…2025년 공시 촉각 [삼성생명 일탈회계 원복]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260129224736064028a55064dd118222261122.jpg&nmt=18)

![김재식 미래에셋생명 부회장, GA채널 강화·AI전환 가속 [2026 보험사 경영전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026012510070203487dd55077bc25812315153.jpg&nmt=18)