이미지 확대보기

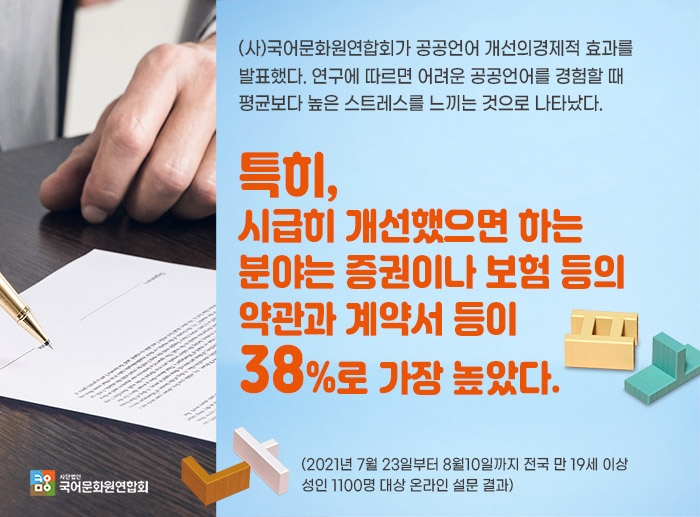

이미지 확대보기이 연구는 2021년 7월 23일부터 8월10일까지 전국 만 19세 이상 성인 1100명을 대상으로 온라인으로 설문 조사한 결과다.

이미지 확대보기

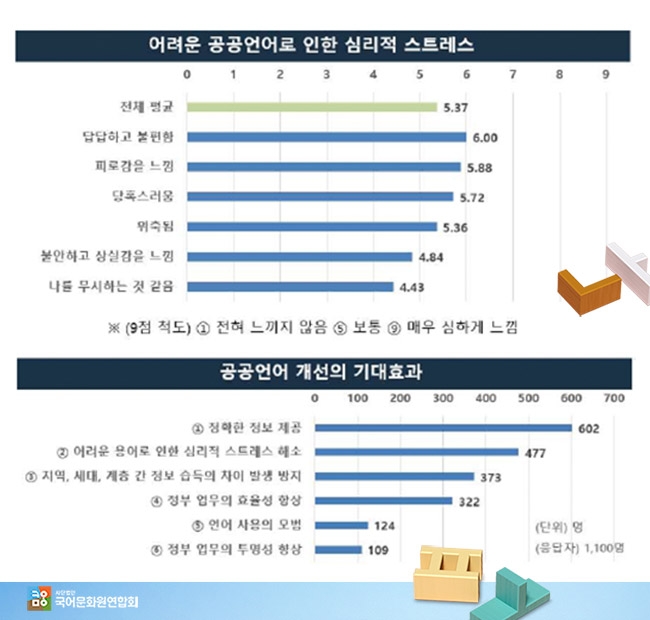

이미지 확대보기국민은 어려운 공공언어를 경험할 때 평균보다 높은 스트레스를 느끼는 것으로 나타났다.

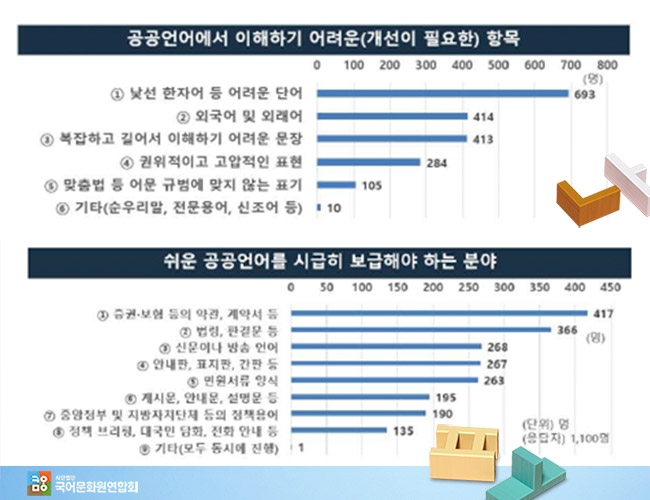

공공언어에 대한 난이도에서는 32%가 이해하기 어렵다고 답했지만, 바꿨으면 하는 항목에서는 낮선 한자어 등 어려운 단어가 63%로 가장 큰 비중을 차지했다.

그 다음은 외국어나 외래어와 복잡하고 이해하기 어려운 문장(37%)이 뒤를 이어서 공공언어를 사용함에 있어 국민과 눈높이를 맞추지 못한 언어 사용이 가장 큰 장애요인으로 나타났다.

특히 시급히 개선했으면 하는 분야는 증권이나 보험 등의 약관과 계약서 등이 38%로 가장 높았고, 법령이나 판결문(33%), 신문이나 방송언어(24%), 안내판, 표지판(24%), 민원서류양식(24%)등이 그 뒤를 이었다.

이미지 확대보기

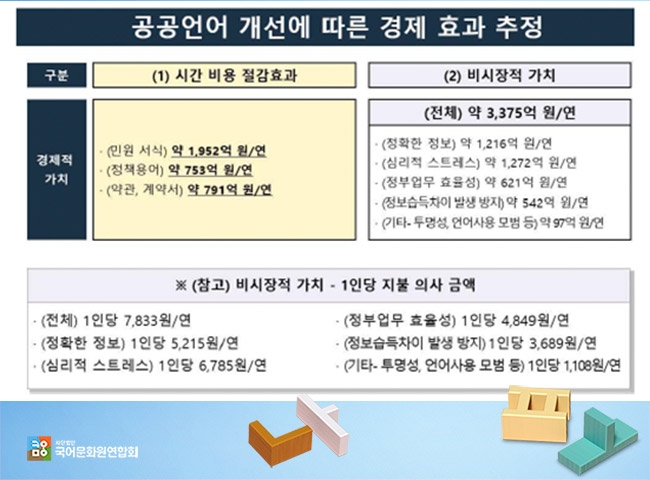

이미지 확대보기공공언어를 국민들 눈높이에 맞춰 고쳐야 하는 이유는 정확한 정보제공을 위해서도 필요하지만, 어려운 용어로 인한 불필요한 심리적 스트레스나 세대 간, 계층 간 정보습득의 차이를 방지하기 위해 더욱 필요하다. 또한 공공언어의 개선은 쉬운 이해를 통해 정부 업무의 처리 시간도 단축 할 수 있어 효율성 향상에도 많은 도움이 된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기공익적 기능을 수행하는 공공언어가 공익적 가치를 높이려면 공공언어의 종류마다 공익적 기능을 발굴하고 이를 극대화 할 수 있는 방향으로 꾸준한 개선노력을 펼쳐야 한다.

허과현 기자 hkh@fntimes.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지

![[김의석의 단상] 'PBR 1배' 난공불락 허문 KB 양종희 회장](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026022716581405383c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![엔비디아의 AI 도약은 젠슨 황과 과학자들의 공명 [마음을 여는 인맥관리 71]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026022610044804953c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[신간] 제법 쓸 만한 후회](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026022510073206455f9c516e42f12411124362.jpg&nmt=18)

![20代의 고민, 전문가가 꿈입니다 [홍석환의 커리어 멘토링]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026020321163702470c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[최민성의 미래 읽기] AI 월드 모델이 도시를 '상상'한다](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=202601221202034782c1c16452b012411124362_0.gif&nmt=18)

![[기자수첩] OTT 감상하다 지갑 걱정 하는 날](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026022215225109582dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![[김의석의 단상] 위기의 시대, '윤종규의 9년'이 회자되는 이유](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2026022016360602727fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)

![[기자수첩] OTT 감상하다 지갑 걱정 하는 날](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026022215225109582dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![엔비디아의 AI 도약은 젠슨 황과 과학자들의 공명 [마음을 여는 인맥관리 71]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026022610044804953c1c16452b012411124362.jpg&nmt=18)

![[데스크 칼럼] 구본준의 ‘반도체 꿈ʼ](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026020823315604228dd55077bc221924192196.jpg&nmt=18)

![[김의석의 단상] 위기의 시대, '윤종규의 9년'이 회자되는 이유](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2026022016360602727fa40c3505512411124362.jpg&nmt=18)